祝!日本遺産認定『神々や鬼たちが躍動する神話の世界 ~石見地域で伝承される神楽~』

3711回表示

日本遺産は、地域の歴史的魅力や特色を通じて

我が国の文化・伝統を語るストーリーを 文化庁が認定するものです。

この度、石見神楽の里・浜田市をはじめ石見9市町を舞台とするストーリー

『神々や鬼たちが躍動する神話の世界 ~石見地域で伝承される神楽~』が

日本遺産に認定されました!

【タイトル】

『神々や鬼たちが躍動する神話の世界 ~石見地域で伝承される神楽~』

島根県西部、石見地域一円に根付く神楽は、地域の伝統芸能でありながらも、時代の変化を受容し発展を続けてきた。その厳かさと華やかさは、人の心を惹きつけて離さない。神へ捧げる神楽を大切にしながら、現在は地域のイベントなどでも年間を通じて盛んに舞われ、週末になればどこからか神楽囃子が聞こえてくる。老若男女、見る者を魅了する石見地域の神楽。それは古来より地域とともに歩み発展してきた、石見人が世界に誇る宝なのだ。

【認定日】

令和元年 5月 20日

【浜田市の構成文化財】

1.石見神楽

石見地域で神職により伝えられていた神楽が明治以降に民衆に受け継がれた氏子神楽。石見地域一帯に伝わりその団体数は130を超える。

2.神楽木彫り面

明治以前の和紙面が普及する前に主流となっていた神楽面。

3.石見神楽面(長浜面)

明治期には氏子へ神楽が受け継がれ多くの団体が発生したため、量産可能な和紙で作られた面が普及した。

4.長浜人形

江戸中期から始まったとされる伝統工芸品。土で作られた人形で、長浜人形制作の技法が石見神楽面(長浜面)の制作技法に応用されている。

5.石州半紙《国指定重要無形文化財 ユネスコ無形文化遺産》

地元で栽培された良質の楮を使用し、微細で強靭で光沢のある和紙。かつては、大阪の商人が石州半紙を帳簿に使い、火災のときは保存のため、井戸に投げ込んだと伝えられる。この水に強い特性が、石見神楽面における軽さと汗に強い強靭さを両立させているといえ、明治期には木彫り面に変わって和紙面が普及することになった要因といえる。

6.石州和紙

石州半紙に代表される石州和紙の技術・技法は、石州半紙を漉く浜田市三隅町を中心とした職人の手で一貫されて保持されている。石見神楽面、石見神楽衣裳、石見神楽蛇胴、幣などの採り物にも使用され、石見神楽では欠かすことのできない重要な素材といえる。

7.井野神楽《島根県指定無形民俗文化財》

古風な演目や所作を残留させている正調石見八調子神楽。井野八幡宮の例祭を中心に舞われている。

8.有福神楽《島根県指定無形民俗文化財》

正調石見八調子神楽。保持する32番の演目全てが島根県文化財の指定を受けており、下有福八幡宮の例祭を中心に舞われている。

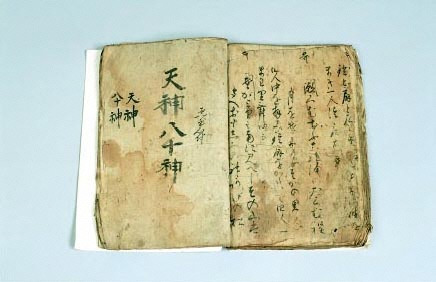

9.紙本墨書神楽台本《浜田市指定有形文化財》

浜田市西部の神職神楽に用いられたものと考えられているこの台本は、「神宮皇后三韓退治」「五神」「四神」「天神」「八十神」の5演目が収められている。石見神楽の発展、伝播を考える上で貴重な資料となっている。

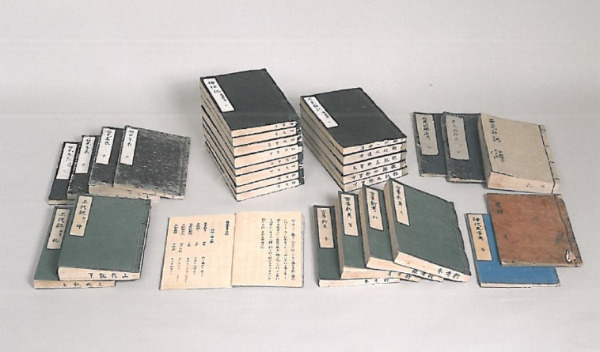

10.紙本墨書藤井宗雄著書《浜田市指定有形文化財》

藤井宗雄が著した。著書中の「石見之国神社記(いわみのくにじんじゃき)」には、明治維新まで神楽上演の場であった式年祭において祀られる大元神が、所在地と共に描きあげられている。

11.石見神楽蛇胴

提灯から着想を得て浜田市の植田菊市氏により開発された。材料は竹と石州和紙のみで長さは約17mにも及ぶが驚くほど軽量。この蛇胴の発明をきっかけに「大蛇」が石見神楽における代表演目となる。

12.石見神楽衣裳(刺繍衣裳)

金糸・銀糸がふんだんに用いられた豪華絢爛な神楽衣裳。特に「生き物」といわれる立体的な刺繍は。衣裳の命ともいわれている。

13.お初の碑

烈女お初の碑。江戸時代の浜田藩邸で起こった、世に知られる「鏡山事件」の主人公お初こと松田察。主人の敵討ちを果たした列女として、歌舞伎や浄瑠璃の演目にもなるほか、地元神楽社中の創作演目「鏡山」の題材にもなっている。

14.鏡山

歌舞伎の演目「鏡山旧錦絵(かがみやまこきょうのにしきえ)」や石見神楽の創作演目「鏡山」の主人公お初が仕えた奥の中老岡本道女は、辞世の歌を残し自害したが、その墓は浜田市内にある鏡山「来福寺」境内にある。

15.角寿司(箱寿司・押し寿司)

地域の祝い事に欠かすことのできない石見の味。神社で行われる奉納神楽において振る舞われることもある。

【その他】

★石見神楽の詳細については、石見神楽公式サイトをご覧ください。

★浜田市で本場の石見神楽をご鑑賞ください!浜田の夜神楽週末公演

★日本遺産の詳細については、文化庁ホームページをご覧ください。

★日本遺産ポータルサイトはこちら

X

X